Por: Jonah Walters

La Revolución Mexicana fue una explosión transnacional de resistencia a la explotación que dio el puntapié inicial a una época global de revolución anticapitalista.

Durante unos seis meses de 1911, en ese largo dedo de tierra que apunta hacia el sur desde la costa mexicana del Pacífico, una pandilla internacional de compañeros de viaje buscó la revolución.

Los rebeldes se apoderaron de pueblos fronterizos de Baja California como Mexicali, Los Algodones y Tijuana, llevando a cabo varias de sus incursiones desde la parte trasera de trenes secuestrados. Por encima del rugido de los raíles, voces desconocidas resonaron de repente en las plazas de los pueblos, recién engalanadas con banderas rojas. Algunos de los revolucionarios hablaban en galés y australiano, otros en los ásperos dialectos de los estados montañosos de Estados Unidos, otros en el estudioso español de los literatos urbanos mexicanos recién llegados de sus exilios americanos. Pero también sonaban acentos más familiares. Otros insurrectos, cuyas voces están algo silenciadas en los registros históricos, hablaban en los idiomas locales de las tierras fronterizas, así como en las denostadas lenguas indígenas kiliwa, cocopah y kumeyaay.

Dentro del ejército insurrecto, los incendiarios de los niveles inferiores de la frustrada élite mexicana se mezclaban con los sindicalistas angloparlantes de la Industrial Workers of the World (IWW), y ambos grupos se codeaban con campesinos indígenas desposeídos que antes se habían aliado con el programa revolucionario liberal basado en su promesa de subvertir el poder de la clase hacendada terrateniente. Grupo diverso de radicales, reformistas y libertinos, los insurrectos bajacalifornianos encontraron comunión entre sí a través de la ideología sorprendentemente amplia del liberalismo revolucionario mexicano. «Lo único que les distinguía como ejército», escribe el biógrafo de un voluntario internacional, era «el emblema anarquista, pequeños lazos rojos, prendidos en sus mangas». Pero también había aventureros directos y oportunistas entre ellos, incluidos algunos fanfarrones chovinistas estadounidenses y al menos un probable informante del Estado.

Liderando la insurrección de Baja California —o intentándolo— estaba el Partido Liberal Mexicano (PLM), una formación que, desde su exilio en Estados Unidos, representaba el polo más a la izquierda del amplio entorno liberal mexicano. Sin embargo, a pesar de las aspiraciones democráticas radicales del PLM, la rebelión de Baja California no representó en ningún momento un movimiento de masas. De hecho, mientras los insurrectos viajaban a pie y en tren por la poco poblada península, a menudo izaban sus banderas rojas sobre pueblos casi vacíos, ya que los residentes habían desalojado sus hogares al oír que se acercaban. Mientras tanto, en las variopintas filas de los revolucionarios, las tensiones no tardaron en aumentar entre los insurgentes locales y los voluntarios internacionales, a los que con frecuencia se elevaba a puestos de liderazgo basándose en sus credenciales (a menudo fabricadas) como aventureros militares.

Sin duda, esto decepcionó a los arquitectos intelectuales de la insurrección, sobre todo a Ricardo Flores Magón, el tribuno más importante del PLM. Durante años, Flores Magón y sus colaboradores habían vivido en el exilio como fugitivos políticos, perseguidos no solo por agentes del dictador mexicano, sino también por el emergente aparato de seguridad interior estadounidense. En la época de la rebelión de Baja California, su periódico multinacional, Regeneración, ya estaba bien establecido como la voz más radical del movimiento revolucionario liberal. Y su partido, el PLM, parecía preparado para ser una fuerza líder en la revolución que muchos mexicanos consideraban inminente.

Pero la claridad política expresada en Regeneración no se reflejó en la campaña de Baja California. Como señala el antropólogo Claudio Lomnitz en su extraordinario aunque infravalorado libro de 2014 El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, «La prominencia ideológica del Partido Liberal Mexicano era inversamente proporcional a su importancia militar». A la dura luz de Baja California, explica Lomnitz, «el edificio de su ideología aparecía como una especie de ilusión holográfica: sus elegantes contornos, volúmenes y perspectivas carecían de sustancia dura».

El experimento insurreccional de Baja California no duró mucho. La derrota final de la rebelión llegó en menos de seis meses, no a manos del presidente Porfirio Díaz, sino de un adversario más cercano. Los elementos más moderados de la coalición nacional liberal escoltaron a los rebeldes a través de la frontera estadounidense, dejando espacio para la efímera presidencia del revolucionario burgués Francisco Madero. Lomnitz relata que a los revolucionarios de Baja California «se les dieron diez dólares a cada uno, se les alimentó en el restaurante chino de Calexico, se les embarcó en un tren hacia El Paso y se les pidió que se dispersaran desde ese punto».

La Revolución Mexicana acababa de empezar, pero el PLM nunca se recuperaría de esta marginación. Para Flores Magón y sus secuaces, la represión de la rebelión de Baja California por Madero constituyó la primera gran traición de la era revolucionaria mexicana.

Sangre y fibra

La insurrección carnavalesca que el PLM orquestó en Baja California suele recordarse hoy en día como un cuento con moraleja, una advertencia para voluntaristas e idealistas. Escenificada en la cúspide de la célebre Revolución Mexicana, pero no exactamente de esa revolución (al menos en la memoria), la rebelión de Baja California ha pasado a la historia como una especie de ensayo utópico condenado al fracaso, un experimento bienintencionado que desgraciadamente se volvió estrafalario bajo el resplandor del incombustible sol californiano. Resulta revelador que a Flores Magón se le celebre hoy en México no como participante en la revolución del país, sino como «precursor» de la misma, un extraño destino para un hombre que, de hecho, vivió las convulsiones que ahora se cree que sus ideas prefiguraron.

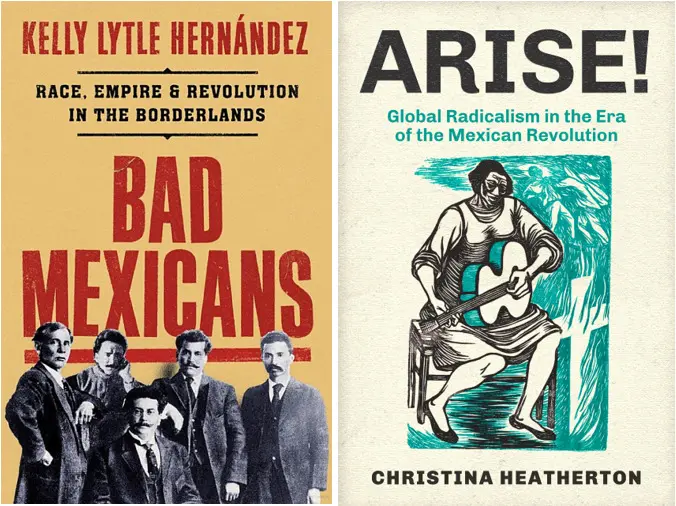

Dos libros recientes aportan una refrescante perspectiva histórica global a las corrientes más radicales de la Revolución Mexicana, sobre todo a la personificada por Flores Magón. Ninguno de los dos intenta rehabilitar el contradictorio experimento de Baja California, pero cada uno, a su manera, devuelve al PLM y a su radicalismo al núcleo del proceso revolucionario mexicano, por no mencionar la época global de revolución anticapitalista que le siguió los talones.

Bad Mexicans: Race, Empire, and Revolution in trhe Borderlands [Malos mexicanos: raza, imperio y revolución en las tierras fronterizas], de Kelly Lytle Hernández, y Arise!: Global Radicalism in the Era of the Mexican Revolution [¡Levántate! Radicalismo global en la era de la Revolución Mexicana], de Christina Heatherton, comienzan su historia en Estados Unidos, no en México, y ambas lo inician con un relato sobre un linchamiento.

Hernández, historiadora de la Universidad de California (UCLA), abre Bad Mexicans con una escalofriante descripción del asesinato público del ranchero mexicano de veinte años Antonio Rodríguez en 1910. Unos cuatrocientos residentes angloamericanos de Rocksprings, Texas, se reunieron para participar en el asesinato de Rodríguez, ayudando a recoger leña y más tarde a atar al secuestrado a un árbol de mezquite y prenderle fuego. El objeto de la furia genocida del pueblo de Texas no había sido elegido al azar. «Era un “revolucionario”, susurraron los habitantes de Rocksprings después de lincharlo», escribe Hernández. La turba había elegido ejecutar a alguien «sospechoso de ser uno de los muchos magonistas que se sabía que había en la región fronteriza».

Ocurrido justo al otro lado de la frontera, en el lado estadounidense, el linchamiento de Antonio Rodríguez inspiró una oleada de protestas militantes en todo México. Los manifestantes dirigieron su furia contra las empresas estadounidenses que operaban en el país, así como contra el presidente Díaz, el dictador que antes había abierto el país a la voraz inversión estadounidense. La indignación mexicana por el incidente fue tan profunda que incluso cinco años después, tras la salida de Díaz y el inicio de un periodo totalmente nuevo en el conflicto revolucionario, Flores Magón evocaría el recuerdo del asesinato: «La sangre de Antonio Rodríguez aún no se ha secado en Rock Springs», escribió en un encendido comunicado. Según Hernández, esta atrocidad fue la chispa que encendió la Revolución Mexicana, que duró décadas.

Heatherton, profesora de estudios americanos en el Trinity College, también inicia su libro con una escena de terror racista en Estados Unidos. En 1871, una banda de encapuchados del Klan secuestró a tres hombres negros —«Squire Taylor, de cuarenta y cinco años, George Johnson, de treinta y nueve, y Charles Davis, de sesenta y ocho»— de una cárcel de Charlestown, Indiana. Su ataque fue observado por un reportero local, cuyo relato de la atrocidad apareció bajo el titular «Máscaras y manila», una referencia a la fibra importada que se utilizaba entonces para fabricar cuerdas. Y aunque tuvo lugar a cientos de kilómetros de la frontera, este linchamiento en Indiana, como el de Antonio Rodríguez en Texas, estuvo conectado circunstancialmente con la eclosión de la política revolucionaria en México.

La fibra de manila había entrado en el mercado internacional de materias primas por cortesía de las aventuras imperiales estadounidenses en Filipinas, pero a principios del siglo XX había sido sustituida por un recurso cultivado más cerca de casa. A partir de la década de 1870, las inversiones extranjeras en México fueron protegidas por Díaz; la concentración parcelaria era un sueño compartido tanto por los inversores nacionales como por los extranjeros, y Díaz era el avatar político de la cada vez mejor conectada clase hacendada mexicana. En 1900, alrededor de una cuarta parte de toda la tierra cultivable mexicana estaba en manos de propietarios estadounidenses, y miles de trabajadores mexicanos trabajaban en las minas y plantaciones de los intereses estadounidenses, a menudo viviendo en ciudades de la compañía.

Uno de los rasgos definitorios del corporativismo de Díaz fue un sistema de trabajo forzoso que reclutaba a indígenas (especialmente yaquis), así como a campesinos desposeídos, en las tierras fronterizas, y luego los trasladaba a la fuerza para trabajar en latifundios consolidados del sur de México. Estos flujos de mano de obra forzada enriquecieron a los inversores estadounidenses y mexicanos que establecieron plantaciones en estados del sur como Oaxaca y Yucatán, muchas de las cuales cultivaban henequén, una fibra para fabricar cuerdas derivada de las plantas de agave. A principios del siglo XX, el henequén había suplantado a la manilla filipina como componente clave de las cuerdas estadounidenses.

La materia prima del terror supremacista blanco en Estados Unidos —la materia real, con la que se fabricaron tantos cientos de dogales— procedía de un régimen laboral que Flores Magón y sus aliados condenaron como análogo a la esclavitud estadounidense. Y aunque Heatherton no lo dice exactamente, otros historiadores han sugerido que fue esta similitud, más que ninguna otra cosa, lo que alimentó la formación de una corriente ideológica en Estados Unidos que condenaba a Díaz y abogaba por el apoyo material a la causa revolucionaria.

Como dice Lomnitz, «el corazón de las tinieblas de México —su esclavitud, su exterminio de indios yaquis y mayas— resultaba inquietantemente familiar» para la gente de Estados Unidos, «pues en él revivían y se actualizaban los pecados de América en una forma ajena que era fácil condenar». El ecléctico grupo de partidarios estadounidenses que se aglutinó en torno al PLM en el exilio incluía a figuras como el escritor Jack London y los socialistas Eugene Debs y Job Harriman.

La policía y la línea de color

En su mayor parte, Bad Mexicans y Arise! cubren un terreno histórico diferente. Sin embargo, cada uno de ellos consigue narrar no solo el auge de la actividad revolucionaria en México, sino también la aparición irregular de lo que Heatherton denomina, siguiendo a W. E. B. Du Bois, el «nuevo imperialismo»: un orden mundial basado no solo en la movilidad al rojo vivo del capital estadounidense, sino también en la línea del color, una institución imaginaria pero duradera que reclutaba a los estadounidenses blancos de a pie como tropas de choque de un ideal de propiedad exclusiva que la mayoría de ellos nunca alcanzaría.

Teniendo en cuenta este marco, resulta apropiado que Hernández y Heatherton sean quizás más conocidas como estudiosas de la policía (los libros anteriores de Hernández son Migra!, una innovadora historia de la patrulla fronteriza estadounidense, y el premiado City of Inmates, sobre el sistema penitenciario municipal de Los Ángeles; Heatherton, por su parte, es coeditora de la colección de ensayos Policing the Planet: Why the Policing Crisis Led to Black Lives Matter, entre otros volúmenes). Los relatos de ambas autoras sobre la Revolución Mexicana están muy en sintonía con los poderes destructivos del aparato represivo del Estado estadounidense, cuyos avatares en aquella época incluían a personajes tan temibles como los paramilitares Texas Rangers y los detectives mercenarios de la Furlong Secret Service Company.

Bad Mexicans se basa en los voluminosos registros dejados por las agencias de espionaje estadounidenses y mexicanas para narrar el largo viaje de Flores Magón, sus hermanos Jesús y Enrique, y las decenas de otros radicales en su órbita, desde periodistas de la oposición en Ciudad de México hasta revolucionarios internacionales. En el centro de la meticulosa y estimulante historia de Hernández está el reconocimiento por parte de la autora de que las actividades del PLM estuvieron, en todo momento, profundamente condicionadas por la represión a ambos lados de la frontera, y especialmente a manos de los espías retenidos por las nuevas fuerzas de la inteligencia interna estadounidense.

Como señala Hernández, el FBI se fundó, al menos en parte, para reprimir el impulso radical de los revolucionarios mexicanos en las tierras fronterizas. Las prácticas mediante las cuales esa brutal agencia llegaría a desbaratar los movimientos liberacionistas durante el siglo XX se idearon primero para amordazar a Flores Magón, a Regeneración y al PLM.

Los pasajes más estimulantes de Bad Mexicans describen la campaña emprendida por la Agencia del Servicio Secreto Furlong para vigilar y capturar a miembros del PLM en Estados Unidos. En este esfuerzo, la empresa de detectives mercenarios colaboró con las fuerzas del orden para manipular el Servicio Postal estadounidense, haciendo que las cartas intercambiadas entre Flores Magón y muchos otros radicales estuvieran disponibles para su inspección encubierta.

Esto, a su vez, llevó a los militantes a establecer elaborados sistemas de entrega de cartas para proteger a remitentes y destinatarios y a idear un ingenioso conjunto de claves para codificar sus cartas, ejemplos de las cuales se reproducen en el libro de Hernández. En una trágica ironía habitual en el estudio de la revolución, la historia que Hernández narra con tanto brío y detalle nos es accesible hoy solo porque estas comunicaciones efímeras fueron conservadas y archivadas por los mismos organismos de seguridad del Estado que intentaron aniquilar a sus autores.

Además de ser una proeza de la narración de archivos, Bad Mexicans es también una historia de la Revolución Mexicana vista desde las tierras fronterizas, una zona de peligro y posibilidad que, en el relato de Hernández, llega a incluir no solo el terreno físico de la frontera entre Estados Unidos y México, sino también muchos otros lugares en los que las exigencias de la lucha de clases no podían ser contenidas por las líneas de un mapa. La historia de Hernández serpentea a través de casas seguras en Los Ángeles y San Luis, patios de ferrocarril poblados por bohemios vagabundos, líneas de piquete que rodean las minas propiedad de Estados Unidos y muchos otros lugares renegados.

Fe radical

La insurrección de Baja California aparece casi al final del libro de Hernández, una especie de epílogo a la historia mucho más larga de organización valiente y paciente que la precedió. Pero la experiencia del PLM, antes e incluyendo Baja California, es en muchos sentidos el punto de partida de Arise! de Heatherton. Tomando su título de las sílabas iniciales de «La Internacional», el libro de Heatherton presenta una visión panorámica global del radicalismo mexicano que se extiende décadas más allá del cierre del libro de Hernández con la muerte de Flores Magón en 1922. Al hacerlo, muestra que fue en México, incluso más que en Rusia, donde las fuerzas del desarrollo capitalista internacional —por no hablar de un emergente nuevo imperialismo cargado de supremacía blanca— se enfrentaron por primera vez a las fuerzas de la resistencia transnacional de la clase obrera.

La caleidoscópica historia de Heatherton comienza en las plantaciones henequeneras y las ciudades portuarias del México de finales del siglo XIX, focos no solo de aglomeración capitalista sino también de incipiente conciencia revolucionaria. Pero el relato de Heatherton se extiende mucho más allá de estos lugares, llegando a incluir la guerra ideológica que se desató en el seno de la embajada soviética de México durante el mandato como embajadora de Alexandra Kollontai; la trascendental lucha de los trabajadores emigrantes mexicanos por la asistencia social durante la Gran Depresión; y la práctica artística desafiante de Elizabeth Catlett y sus colaboradores comunistas, entre otros episodios.

En mi opinión, la más memorable de las historias de Heatherton es su relato de la «universidad del radicalismo» que surgió en la Penitenciaría Federal de Leavenworth durante la Primera Guerra Mundial, donde Flores Magón fue encarcelado en virtud de la Ley de Espionaje junto al líder de la IWW «Big Bill» Haywood e innumerables revolucionarios anónimos. Flores Magón murió en esa prisión, víctima de la negligencia médica y de las groseras condiciones de vida. Y aunque la historia de su muerte ya se ha contado antes —de hecho, ha alcanzado una especie de estatus legendario entre los internacionalistas—, Heatherton aporta una dimensión totalmente nueva a este relato. Recupera la historia olvidada del asesinado José Martínez, un preso de Leavenworth desestimado por la historia como un «pelado» apolítico, pero cuya agresión final a los guardias de la prisión, demuestra Heatherton, pudo estar motivada por el cruel trato que éstos dispensaban a un Flores Magón enfermo.

La narrativa de Heatherton vuelve constantemente a lugares en los que la agitación del desarrollo capitalista arroja juntos a diversos grupos de desplazados y marginados, que juntos llegan a entenderse a sí mismos como antagonistas políticos de un sistema mundial emergente basado en la explotación aguda. Para Heatherton, la gran importancia de la Revolución Mexicana es que estalló a partir de estos «espacios de convergencia», como ella los denomina. Al hacerlo, contribuyó a generar un repertorio internacional de acción social revolucionaria a través del cual grupos heterogéneos de rebeldes globales pudieron identificar al capitalismo y a la línea de color como sus enemigos comunes.

Bad Mexicans y Arise! son tremendos logros de sensibilidad histórica e imaginación radical. En conjunto, y especialmente en combinación con el libro de Lomnitz, algo más antiguo, presentan una historia fundamentalmente nueva de la Revolución Mexicana, que diverge en aspectos importantes no solo de la anquilosada historia nacionalista-republicana de Octavio Paz, sino también de la historia de las rebeliones campesinas de orientación local (y en última instancia condenadas al fracaso) proporcionada por revisionistas marxistas como Adolfo Gilly o Roger Bartra.

No es solo su orientación insistentemente transnacional lo que diferencia los libros de Hernández y Heatherton. Ni siquiera es su entusiasmo sin paliativos por la corriente radical encarnada por el a menudo incomprendido Flores Magón. Es también su esperanza, su fe radical en la capacidad imperecedera de los seres humanos de unirse para desafiar la línea de color y derrocar las relaciones de explotación y abuso, incluso, y especialmente, en las condiciones históricas más desorientadoras.

Más interesados en recuperar potenciales radicales que en denunciar fracasos, Bad Mexicans y Arise! ejemplifican un nuevo tipo de historia revolucionaria, adecuada para una nueva era de lucha en las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México y más allá.

Comentario