La rechazada Constitución chilena no era «demasiado de izquierdas». Más bien exaltaba un conjunto de perspectivas y causas particularistas que durante demasiado tiempo se han disfrazado de política radical.

Septiembre de 2022: la inédita oportunidad de cambio sistémico en Chile acaba de descarrilar. Después de que una rebelión masiva obligara a los políticos a ceder en un pacto para aprobar una nueva Constitución —y después de que una nueva izquierda ganara la presidencia el pasado diciembre—, los chilenos acudieron a las urnas solo para rechazar decisivamente la propuesta de izquierdas de la Convención Constitucional. El referéndum, en el que solo el 38% de los votantes apoyó una carta considerada la más progresista del mundo, se celebró 52 años después de que los chilenos votaran a favor de la vía al socialismo de Salvador Allende.

Hasta hace poco se mantenían las esperanzas de que los chilenos hubieran abrazado una reforma radical. En el plebiscito de octubre de 2020, celebrado un año después de un levantamiento masivo contra el neoliberalismo, los chilenos exigieron por abrumadora mayoría una reescritura constitucional a cargo de un conjunto totalmente nuevo de representantes. El optimismo desafiante seguía reinando meses después, cuando la recién acuñada coalición Apruebo Dignidad de Gabriel Boric, que pronto se convertiría en presidente de Chile, recibió casi un quinto de los votos en las elecciones a la Convención Constitucional, y una lista de independientes que alcanzaron notoriedad en las primeras líneas de la rebelión se hicieron con otro sexto de los escaños.

Desde entonces, la euforia de la opinión pública se ha desvanecido. Aunque Boric triunfó ampliamente en la segunda vuelta, había quedado en segundo lugar, con solo el 25% de los votos, en la primera ronda de las elecciones. Con el índice de aprobación del presidente cayendo casi inmediatamente después de su toma de posesión en marzo, la aprobación de la nueva Constitución se consideraba crucial para el proceso de reforma. ¿Por qué la revolución política chilena está de repente en peligro?

Culpar a las víctimas

Muchos expertos y políticos culpan a los excesos radicales de la convención, al borrador de la carta y a Apruebo Dignidad, la coalición de izquierda gobernante. Las voces del establishment afirman que el rechazo público al proyecto de constitución demuestra que los chilenos son un pueblo políticamente moderado, y que ahora piden la restauración del neoliberalismo progresista que ha reinado desde 1990. Los militantes de la nueva izquierda, por el contrario, insisten en que una campaña sesgada les impidió transmitir con precisión las ventajas de la nueva constitución. Desde su punto de vista, la intromisión de millonarios, el alarmismo y las fake news enturbiaron la capacidad de los chilenos para votar según sus intereses.

En última instancia, ambos puntos de vista responsabilizan a los chilenos de a pie de la aplastante derrota: el primero desde una perspectiva laudatoria, el segundo desde una condenatoria. Y ambos puntos de vista son erróneos.

Fundamentalmente, pasan por alto las causas subyacentes de la derrota que, de hecho, están bastante claras: con millones de votantes desvinculados política y organizativamente obligados a votar, la prioridad que dio la izquierda a una mezcla incongruente de preocupaciones identitarias y de justicia social por encima de los derechos y protecciones materiales de clase solo agravó la desconfianza y el resentimiento de los chilenos de a pie, golpeados por décadas de políticas de shock neoliberales.

La Constitución no era «demasiado de izquierda». Más bien, exaltaba un conjunto de perspectivas y causas particularistas que durante demasiado tiempo se han disfrazado de política radical. Y es este mismo «radicalismo» el que socava una política más eficaz orientada a la clase trabajadora y basada en reformas universales con un amplio atractivo.

Tampoco los chilenos son inherentemente demasiado conservadores o incapaces de discernir sus intereses. Cuando se les presentó una serie de derechos especiales para los más marginados, que solo tuvieron el efecto de enterrar las disposiciones sociales universales incluidas en la carta propuesta, muchos votantes sospecharon razonablemente que el proyecto no promovería adecuadamente sus intereses. En otras palabras, una fuente clave de confusión y duda, que fue explotada sin sorpresa por las élites y la vieja clase política, procedía de los propios radicales, no de la «desinformación».

Dado que los trabajadores pasaron más de una década construyendo el poder social necesario para conseguir reformas sistémicas, el fracaso equivale al desaprovechamiento de una oportunidad extraordinaria. Ni que decir tiene que había poderosas fuerzas en contra del proceso de reforma de Chile. Pero cuando los trabajadores tienen una oportunidad única de cambio, la izquierda no puede desperdiciarla.

Les dimos 80, nos devolvieron menos del 40

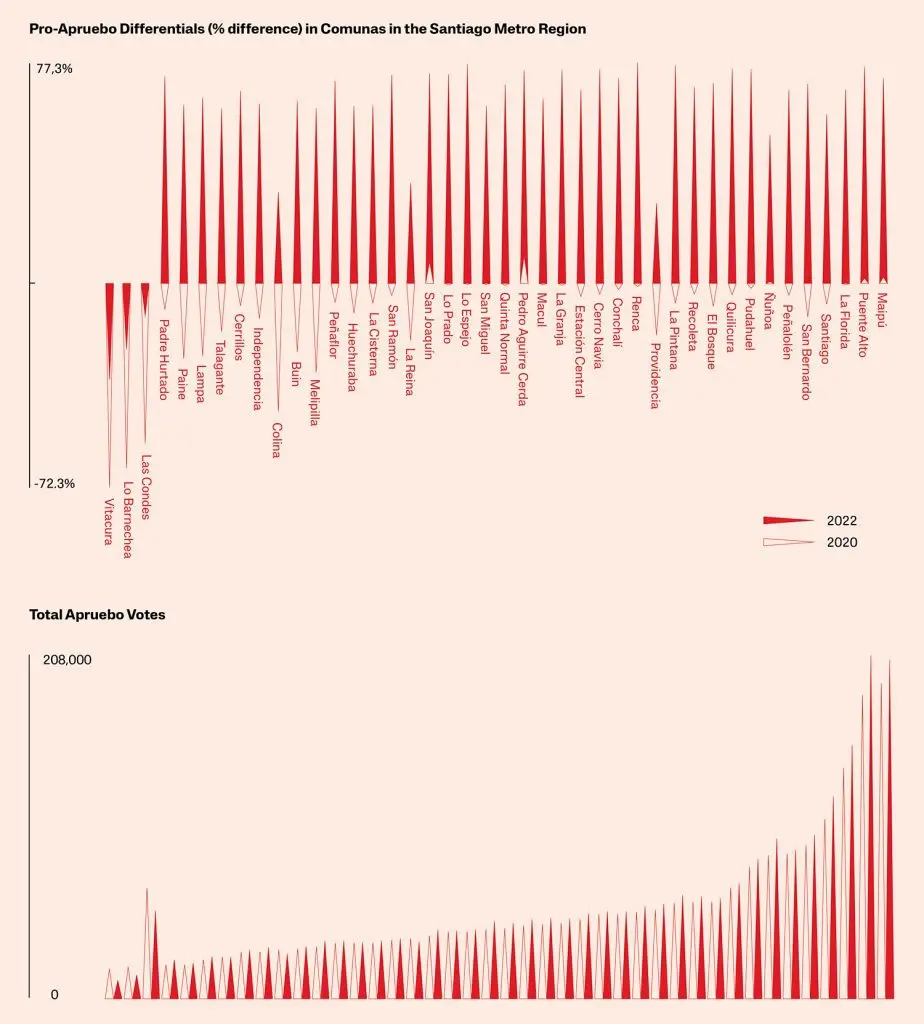

En relación con el plebiscito de 2020, el voto en contra de la Constitución propuesta fue devastador. Mientras que el 78% de los votantes afirmaron su deseo de una revisión constitucional en el plebiscito de apertura, en septiembre, el 62% la rechazó. El resultado fue mucho peor de lo que pronosticaban las encuestas. En 2020, todos los municipios menos cinco aprobaron una nueva constitución; esta vez, solo lo hicieron ocho, cinco de los cuales se encuentran en la región capitalina, de tendencia izquierdista, y dos de ellos son islas del Pacífico con menos de 6500 votantes.

Las comunas de Santiago ilustran el dramático cambio. Aunque se esperaba un voto de rechazo en las zonas conservadoras de la provincia —decenas de ellas se pronunciaron 80-20 en contra de la propuesta—, las comunas de Santiago deberían haber obtenido grandes victorias a favor del apruebo basándose en la votación de 2020. En cambio, el Gran Santiago, o la Región Metropolitana, obtuvo un 55% a favor del rechazo. Del mismo modo, la Región de Valparaíso, donde se encuentra la ciudad portuaria de clase trabajadora del mismo nombre, se inclinó por el rechazo en una proporción aún mayor. La oposición de todas las clases sociales al proyecto de Constitución en estas dos regiones, que representan aproximadamente la mitad del electorado chileno, selló su destino.

En general, la proporción de votos a favor de una nueva constitución cayó en picado entre 2020 y 2022. En el plebiscito de apertura, todas menos las tres comunas metropolitanas más ricas produjeron resultados favorables al apruebo, la mayoría con entre el 60% y el 80% de los votos. Entre ellos se incluyen cuatro megacomunas con electorados de entre 200 000 y 400 000 personas, concentraciones de votantes capaces de influir en las elecciones nacionales. En esta ocasión, solo dos comunas registraron diferencias significativas a favor de Apruebo, aunque ninguna alcanzó los 10 puntos. Todas las demás se igualaron o favorecieron el rechazo, diez de ellas con diferencias de más de 20 puntos.

En 2022, la mayoría de los municipios siguieron a las tres comunidades ricas que rechazaron el proceso constituyente en 2020, las infames comunas del rechazo. Sin embargo, una mirada más atenta revela que las precipitadas caídas en los votos del apruebo no impulsaron el aplastante retroceso. De hecho, aunque ninguna comuna de la Región Metropolitana aumentó los votos a favor, la participación pro-apruebo se mantuvo en gran medida, disminuyendo solo modestamente en general. Pero con cambios en la votación que promovieron una ampliación masiva del electorado, una victoria apruebo no podía depender de mantener el terreno en relación con 2020.

El cambio, por primera vez, las normas electorales a la inscripción automática y el voto obligatorio supuso que un número significativo de no votantes acudiera a los colegios electorales. Los izquierdistas esperaban que el cambio atrajera a los votantes pobres y jóvenes, que normalmente no acuden a las urnas, pero de los que cabía esperar que simpatizaran con la propuesta de Constitución. Creían que el aumento de la participación tendría un impacto especial en las comunas más grandes y densas de Santiago. Después de que medio millón de personas asistieran al mitin de clausura de la campaña apruebo el jueves anterior al referéndum, creció el optimismo de que las encuestas pasaban por alto fuentes ocultas de apoyo y que los barrios obreros de la capital inclinarían la balanza. Sin embargo, aunque la votación alcanzó niveles históricos, en última instancia favoreció a los opositores a la nueva constitución.

A lo largo del período posautoritario de Chile, la participación se desplomó del 95% en 1989 al 47% en 2017. Se recuperó ligeramente, hasta el 55,5%, para el plebiscito de 2020. Esta vez, volvió a subir al 88%. En total, votaron 13 millones de chilenos, una cifra sin precedentes. Pero mientras los votos del apruebo cayeron levemente, los del rechazo crecieron exponencialmente, siendo decisivo el aumento masivo de la participación de los no votantes. En relación a 2020, la oposición se multiplicó casi por cinco, aumentando en más de 6 millones de votos, de 1,6 a 7,9 millones. Desde la redemocratización, ninguna candidatura ganadora había superado siquiera los 5 millones de votos.

A modo de comparación, cuando un amplio espectro de votantes se movilizó contra el candidato autoritario José Antonio Kast en la segunda vuelta del año pasado, 4,6 millones de chilenos votaron por Boric. Solo en la Región Metropolitana, el rechazo pasó de 666 000 a casi 2,75 millones. Los distritos de clase trabajadora que empataron, o que dieron a Apruebo victorias respetables, fueron testigos de las mayores expansiones del rechazo. En Puente Alto, por ejemplo, la comuna más grande del país y una de las más pobres, el rechazo pasó de 27 000 a 175 000 votos. En San Bernardo, aún más pobre, el rechazo pasó de 17 500 a 110 000 votos. Cuando las nuevas normas obligaron a votar a personas generalmente alejadas de la política, una mayoría silenciosa de chilenos, en su mayoría de clase trabajadora, dijo no al proyecto de Constitución.

El récord de participación no dejó lugar a dudas: un proyecto elaborado por una asamblea constituyente insurgente fue rechazado por millones de personas a las que pretendía empoderar.

Un voto contra los radicales, no contra la reforma radical

No hay forma de que los progresistas le den la vuelta: el masivo voto en contra fue un rechazo abrumador al conjunto de artículos señalados como los más virtuosos de la nueva carta magna, que desde entonces se han hecho tristemente célebres. Sin embargo, este castigo en las urnas no significó un repudio de las disposiciones sociales prometidas en la Constitución. Lo que se rechazó fueron los dudosos adornos identitarios que los acompañaban, junto con sus autores autocomplacientes y, en ocasiones, histriónicos.

Dos de cada cinco votantes del rechazo consideraban que los delegados generaban desconfianza, mientras que menos de uno de cada siete temía que las disposiciones en materia de sanidad pública, educación, pensiones y vivienda atentaran contra la libertad individual y los derechos de propiedad. Las defensas moralizantes de todas las causas imaginables (e inconcebibles) de justicia social que caracterizaron gran parte de las deliberaciones de la convención —y sobre las que la izquierda hizo campaña— convirtieron a la mayoría de los trabajadores chilenos en escépticos de este nuevo radicalismo de izquierdas. En una autocrítica posterior a la derrota, un delegado autonomista describió la convención como «una serie de actuaciones que afectaron a la credibilidad de la entidad». Justo o no, los trabajadores de a pie, está claro, simplemente no confiaban en esta gente ni en sus prioridades.

Los chilenos se rebelaron en 2019 contra la inseguridad forjada por los mercados laborales salvajes del país y la mercantilización imperante de los bienes y servicios sociales. Al votar abrumadoramente en 2020 para reemplazar la Constitución promercado impuesta bajo el gobierno militar, exigieron, aunque tácitamente, garantías fundacionales de atención médica universal, pensiones dignas, educación gratuita y de calidad, salarios dignos, protecciones laborales y bienes públicos como agua potable.

Estos derechos se incluyeron en el borrador pero quedaron ahogados por las omnipresentes declaraciones de primer orden sobre protección de género, derechos étnico-nacionales y preocupaciones medioambientales. El énfasis desmesurado en prerrogativas especiales para los sectores oprimidos y marginados —y en elevadas abstracciones comunes en el mundo académico y de las ONG, pero totalmente ajenas a los chilenos de clase trabajadora— dificultó convencer a los pobres y a los trabajadores de que la Carta satisfaría sus necesidades básicas.

Dos meses antes de la votación, la mayoría consideraba que los delegados no habían prestado suficiente atención a la sanidad, la educación y el bienestar económico, y sin embargo habían dedicado demasiada atención al «feminismo» y la «plurinacionalidad», es decir, al reconocimiento de la nacionalidad indígena dentro del Estado chileno. No es que los chilenos se opongan a la igualdad de género y a los derechos indígenas. Después de todo, los votantes acogieron con satisfacción la paridad de género y las cuotas indígenas establecidas en el plebiscito de 2020. Más exactamente, millones de personas consideraron que la convención y su borrador desatendían las amplias demandas que subyacían a la rebelión; es decir, que la extrema parcialidad de la política constituyente promovía una falsa incompatibilidad entre las protecciones universales y los derechos de los grupos oprimidos.

A pesar de la creciente desconfianza y amargura, la nueva izquierda chilena no reaccionó adecuadamente. Funcionó con la presunción de que la aprobación del 80% en 2020 hacía casi inevitable el apruebo en 2022. Hasta comienzos de año, poco después de la victoria de Boric en segunda vuelta, la mayoría de los chilenos seguía manifestando su apoyo. Pero el ánimo rebelde y optimista de 2019 comenzó a desvanecerse cuando la nueva izquierda asumió la tarea de traducir los reclamos de las masas en políticas convincentes. El COVID-19 golpeó, y la economía y el empleo se hundieron, con la delincuencia y la violencia afectando a más y más trabajadores. A medida que aumentaban las dudas y la oposición lanzaba ataques concertados contra el nuevo gobierno y la asamblea constituyente, el apoyo al apruebo disminuía constantemente.

En lugar de reorientar la abrumadora atención hacia las disposiciones sociales universalistas del proyecto, sus defensores permitieron a los opositores fijar los términos del debate. Cuando proliferaron las fake news, la izquierda convirtió su moralina en frenéticas condenas de la política de la posverdad. Cuando la derecha denunció la extravagancia radical de la convención, los izquierdistas, en lugar de hacer campaña sobre los elementos socialistas democráticos de la constitución, redoblaron la nobleza y la prioridad de las causas identitarias.

A medida que la inflación récord reducía los presupuestos familiares, el aumento de la delincuencia exacerbaba la desesperación y la inseguridad existentes, y las regiones del sur ardían en llamas por la violencia indigenista, ese «radicalismo» se convirtió en una actuación de superioridad moral, precisamente lo contrario de lo que quería la mayoría de la gente. Encuestas recientes revelan que la mayoría de los votantes del apruebo consideraban los «derechos sociales en educación, sanidad y vivienda» y los «cambios estructurales» necesarios como las principales razones de su apoyo. Pero solo 1 de cada 10 partidarios del apruebo votó principalmente para lograr una «constitución feminista y ecológica» o un Estado descentralizado, y solo 1 de cada 25 mencionó el deseo de conceder más autonomía a los pueblos indígenas. Mientras tanto, un amplio segmento de votantes del rechazo citó la incertidumbre general y la autonomía indígena como razones clave para oponerse a la propuesta.

Pero la oposición al reconocimiento y los derechos indígenas no debe atribuirse a un racismo generalizado. La desconfianza y el resentimiento fomentados por la promoción moralista de los derechos indígenas por parte de la izquierda no se limitaron a la mayoría no mapuche. Las comunas con la mayor proporción de residentes indígenas tampoco se inmutaron. En Lumaco, donde la mitad de la población es mapuche, más del 80% votó por el rechazo. En Galvarino, una comuna con una población mapuche del 75%, también lo hizo una proporción similar. Alto Biobío, lugar de organización comunitaria contra las megarrepresas, tiene un 85% de mapuches, pero solo el 28% aprobó la carta.

Resulta que el reconocimiento plurinacional y los derechos culturales no son prioridades esenciales ni siquiera entre la población a la que deberían beneficiar. Como el resto de los chilenos, los ciudadanos indígenas quieren seguridad física y material.

El rechazo mapuche a la carta propuesta subraya que la amplia oposición al radicalismo actual no se basa simplemente en la hostilidad hacia los derechos indígenas y otras posturas conservadoras. Más exactamente, los chilenos —mapuches y no mapuches por igual— dudan de los beneficios especiales y específicos si sienten que éstos sustituyen a las demandas compartidas. Por mucho que los chilenos de a pie reconozcan las injusticias históricas y actuales, rechazarán las posturas basadas en la ética cuando éstas parezcan dejar de lado sus necesidades básicas insatisfechas. En este sentido, los trabajadores comunes no oponen su bienestar a la justicia indígena, la moralización radical sí.

Desintegración neoliberal más profunda

Causas más profundas sustentan la incapacidad de la nueva izquierda para formular un programa socialista claro y su incapacidad para corregir el rumbo cuando el universalismo surgió como la única esperanza de una victoria del apruebo. Es importante recordar que el ascenso de la nueva izquierda y de los movimientos sociales que la engendraron se produjo en el transcurso de cuatro décadas de neoliberalismo. La salvaje expansión del libre mercado politizó a las masas chilenas de un modo que contrasta decisivamente con la politización que produjo el camino al socialismo bajo Allende. Mientras que el capitalismo desarrollista de mediados del siglo XX ayudó a incorporar a los sectores trabajadores a un programa común de reformas materialistas, el capitalismo neoliberal desincorporó a los trabajadores y pobres chilenos de la política compartida, dispersando sus energías entre reivindicaciones fragmentadas.

Los efectos perjudiciales del desarrollo neoliberal sobre la política del sector popular se derivan en parte de su impacto sobre los movimientos de masas en ascenso. La desintegración industrial y la reestructuración agraria dispersaron a los trabajadores, empujándoles a enfrentarse a múltiples retos en ámbitos sociales dispares. La fragmentación y marginación del trabajo estructuró las reivindicaciones a lo largo de estos múltiples ejes.

Cuando la resistencia adoptó una forma colectiva, se centró en cuestiones específicas. Los estudiantes se rebelaron contra el deterioro de las escuelas públicas y el aumento de la deuda; los ancianos protestaron contra las indignidades de las pensiones privadas; los barrios pobres se organizaron contra la contaminación; las mujeres se enfrentaron a la violencia, el acoso y la inseguridad y los grupos indígenas lucharon contra la usurpación de sus menguadas tierras. Las luchas localizadas contra la creciente precariedad acumularon gradualmente los recursos organizativos que acabaron sosteniendo la movilización masiva. Sin embargo, las capacidades populares en expansión siguieron centrándose en cuestiones específicas y nunca se unieron a las luchas laborales revitalizadas. Como resultado, las demandas particulares de los movimientos —de género, étnicas, ecológicas— siguieron eclipsando los programas de reforma de todo el sistema.

El neoliberalismo también influyó en la opinión popular a través de su impacto directo en la política personal. A estas alturas, los efectos atomizadores de la desregulación y la mercantilización son bien conocidos. Bajo la liberalización, los trabajadores se sienten inclinados a enfrentarse a la inseguridad económica a través de la acción individual. El hábito de buscar la seguridad material individualmente apuntala la sospecha de los servicios colectivos y los bienes públicos. Pero el neoliberalismo dio forma a la política personal de otra manera clave: el giro neoliberal separó a la gente corriente del tejido básico de la vida cívica y partidista. En Chile, la mayoría de los trabajadores llevan décadas aislados de los asuntos públicos organizados.

El recrudecimiento de las protestas durante una década que condujo al estallido (la rebelión de 2019) y al proceso constituyente no alteró significativamente este aislamiento político. Los movimientos de masas se han hinchado y han crecido en influencia, pero no han atraído al trabajador medio a sus políticas y programas; la coalición de izquierdas Frente Amplio, aún menos. Cuando millones de chilenos alienados acudieron a votar por primera vez, ninguna red institucional los vinculó a la cultura y las propuestas políticas de la nueva izquierda. Muchos se alegraron durante la rebelión; aún más, apoyaron el rechazo a la Constitución de 1980 de la dictadura. Pero, aislados organizativa y programáticamente de la nueva izquierda, millones no vieron sus preocupaciones fundamentales reconocidas ni reflejadas en el comportamiento y los resultados de la Convención. En lugar de tejer cuidadosamente nuevas afinidades partidistas y políticas, los radicales chilenos exacerbaron el desapego y la amargura populares.

Comentario